散 文

江西 | 夏泽民

年味,顾名思义,是年的味道,是对过年的憧憬和期待,以及年前年中年后所有的准备、欢度和留恋。

我不知道我的女儿是否如我一般热爱过年。我只知道小时候,我所有的兄弟姐妹都爱过年,似乎只有过年,才会长大一岁,好像只有过年,才能前进一步。

我清楚地记得,我们农村人的年味是从干(gān)水库开始的。

一进入腊月,村民们便商量起哪方水库要起鱼。于是选定一个日子,头天黄昏时由队长领着两个庄稼汉先拉开闸管,让水从涵管中汹涌而出。

为了防止鱼逃跑,自然会在涵管出口处布一张网,然后放心回去睡大觉。

第二天一大早,村民一家一个或全部出动,男女老少,都挤在水库边一块稍空旷的空地里。不知是谁已经点燃了一堆篝火,噼里啪啦地烧起来,火苗蹭蹭地向怀里钻,像蛇信子,更似傣族姑娘泼出的水。

鱼定是被火苗的影子惊动到了,开始骚乱起来。

鲢鳙比较轻浮,不停地往水面跳;青鱼横冲直撞起来;有几只乌龟和甲鳖开始慌不择路,向岸上爬去,正巧被我们撞见,捉了过来。

就这么过了一些时候,水面越来越小,浅处露出整片青黑色的淤泥。

涵管的嘴够不着水面了,于是几个村民便把抽水机摆正,一根长管摆入水中,柴油机的皮带一拉,“突突突”地,一股巨大的浓烟腾空而起,而那根长软管,就像一根巨大的肠子,鼓鼓胀胀的。

终于见底了,所有的鱼都聚集在水库的最低处,拥挤成一堆,慌乱成一团。它们不知道发生了什么,呼吸越来越艰难,像一群人被滞留在停电的电梯间里。

村民自是不会顾及鱼儿的感受的,反而被它们的慌乱刺激到了,于是噗通噗通地跳到水里,冰冷的泥水像被投入一个个火石,嗤嗤地冒起热气。

捕鱼的快乐自不必说了,分鱼的欢欣也跟着来了。

大家把鱼抬到队长家的堂屋里,然后按户分成堆,由一个人躲在墙里面,大家都在外面,由队长指着鱼问:“这堆是谁的?”,里面的人便回答是谁的谁的。

最后每户都会分到一堆,乐呵呵地装进自己带来的竹蓝或蛇皮袋里。每堆鱼大小间杂,虽然不是每堆都一模一样重,但快乐是均匀的,所有人脸上的笑容都是均匀的。

此时我想,世间所有的秤已经派不上用场了,因为快乐和幸福是无边而无价的,是没有重量的。

年味的第一站已经让我思之若鹜,念之若狂了。

置办年货,是大人们的事。无论你有多贫穷,年边上,家家户户都会买一些年货:花生、瓜子、蚕豆、糖果、雪糕、炒米。我最喜欢的是一种名曰“猫屎糖”的小糖条,形状像猫屎,却甜得腻人,在那般缺油缺糖缺米的年代,这可算是烟中的极品中华了。

现在早绝迹了,像遥远的年味不知所踪。

父亲把这些年货买回来后,自然先交到母亲手里。母亲则是要花一点心思来隐藏这些年货。

母亲知道我们这群谗猴早就垂涎三尺了,但为了年货不在过年前就被我们一扫而光,母亲硬生生假装不看我们,抱着年货一步一步顺着木梯子挪到二楼的谷仓边,然后十分小心地把布袋子埋进谷里,像一只野兔藏她的宝宝,更像松鼠往枯叶里埋板栗和松子。

只是埋藏时,母亲并不需要像野兔和松鼠一下四下张望,看有没有天敌或窃贼躲在暗处冷眼盯着,因为此时二楼的楼面上乌漆抹黑的,只有从很小的几个十字形窗口射进一点微弱的光。

但母亲朴拙的动作就像一道光,在我们的眼前晃来晃去。

接下来的时日,我们兄弟姐妹便有了期待,一门心思觊觎那点东西。

现在回想起来,那种期待的心情,觊觎的心思是那么的甜,那么的美,以至过了四十多年,我依然念念不忘。

我想,这比起中学老师教的勾股定理和英语单词,是更容易让人记住的。

先是哥哥被母亲揪下了楼,嘴边还有雪糕沫。接着姐姐被母亲堵在漆黑的楼板角落里,屏住气一声不吭。

母亲怕姐姐慌乱逃跑,从楼梯上摔下来,叫了几声见不答应,也就自己先下楼了,下楼后躲在墙后面也一声不吭。姐姐以为母亲出去了,便老鼠一般从木梯上溜下来,刚以为万事大吉了,被母亲一下捉住。

姐姐也不反抗,乖乖地把花生从口袋里掏出来放到母亲手上,然后两眼汪汪地望着母亲。母亲经不住姐姐泪水打转,便留下一把给姐姐,姐姐转悲为喜,屁颠屁颠跑出屋子。

因我技高一筹,每次都能得手,并且有时栽赃给姐姐,自己吃了,罪名还由姐姐背着,然后便是一阵“生死”架,我比姐姐力气大,经常是她哭着躲在一边。

现在想想,我负老姐的太多了,还好,老姐从不计恨,一路走来,对我关心备至,像母亲一样。

行窃一定是要等到母亲外出干活才能付之行动的,那样绝对安全。

但我知道,那都是全家人过年才能享受的美味,正月里要用来招待亲朋好友和客人的,所以每次偷盗也只能是蜻蜓点水,意思意思了。

但有一次,还是被母亲堵住了。母亲外出背稻草忘记拿绳子,回到堂屋里,听到楼上有窸窸窣窣的声音,以为是老鼠偷吃东西,便上了楼。

我早就听见母亲回家了,一个侧身躲在一副寿棺后面,然后像钉子般锲在那里闭气。我想,日后游泳时扎猛子,一口气能游出二十多米远,应该是拜那次闭气练功所赐。

母亲打开谷仓,发现了异样,断定又是我们中的一个。估计这次年货损失有些严重,母亲竟然有些生气了。

只听见母亲说:“你别躲了,我知道是你,快出来吧。”见我不出声,母亲又轻轻说道:"这里有鬼的。"这时,我才发现自己偎在棺材边,吓得我一个机灵窜出来,直往母亲怀里钻。

下楼后,母亲没打我,也没骂我。她把我揽进怀里,抚着我的头说:“五儿(我排行老五),娘对不起你,吓到你了。”说完泪水哗哗地流。

那次之后,我再也没偷过年货了。

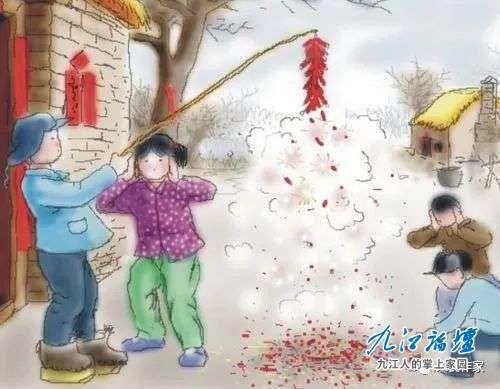

放鞭炮是过年我们最期盼的事,比起穿新衣服还要令人期待。那时穿新衣服不一定每年都能穿上,但放鞭炮一定如铁打的桩,每年都稳稳当当的。过小年一般是放一封短的,三十晚上吃年饭要放一封长点的。这些拆封、点燃、引爆的活都是我和哥哥弟弟抢着做,比起放牛、晒谷子、砍柴、赶鸭子这些活要主动多了。

炮竹放完了,吃年饭。我是经常一边端着饭碗,一边从未燃烬的炮竹屑里翻找未引燃的炮竹的。找到了就捡起来,塞进裤子口袋里留着日后细细地放,以至于口袋比姐姐的容易破,装不了花生糖果又懊恼。

但母亲都会及时地在晚间就着昏暗的灯光为我补上。现在母亲经常流眼泪,眼角一年四季都是湿湿的,像万千条小溪挂着,一半是那时落下的后遗症,一半是思念我们这些在外奔波的儿孙。

大年三十晚饭后,一家人就围着墙角一堆火谈笑。那时没有电视,我们有说不玩的话。那堆火也就是我们的中心,是我们全家人的温暖和希望。

大人们谈十里八乡的人情世故,我们小孩说些小人书上的故事。这时的瓜子花生糖果是可以放心吃的,但母亲似乎不爱甜食,她总是抓起一把往我们兄弟姐妹口袋里塞。我们也叫母亲吃,但每次她都说:“我和你爸从小吃苦惯了,不爱甜食。”

母亲的话每次说起来都那么自然有理,让人不容争辩,像一个天生的哲人。

其实,回过头想想,母亲又何曾不是一位伟大的、生活的哲学家呢,她的哲学里充满爱,简单而明澈的爱。

每年年终的这段黄金时间,我们都会聚在火堆旁享受这温暖的爱,还时不时抬头看看悬在火堆上的熏肉。肉已经熏得腊黄了,偶尔一滴油滴入火中,哧地一声冒起一段火,那种香气仿佛现在还在鼻中。到了十二点要关门,照样要放一封鞭炮,辟里啪啦的,每家每户都准时响起。放之前端一碗水,洒在地上,敬天敬地敬神,我至今没弄清楚为何要这样做,只知道跟着大人们做,并乐此不疲。

放完鞭炮,又朝着东方跪下,拜了三拜,掸掸尘灰,关上门,算是把旧年送走了。

第二天,天不亮,又起来放一封。那时没有闹钟,到点了父亲会自然醒,我现在还觉得怪异,父亲如何获得了这般神奇功能。

想想现在,如果十二点睡,呼呼地一觉可睡到七八点,怎么可能会在四五点就醒来,那时,外面可正是寒风呼啸,黑漆漆一片。

可父亲就是会准时起床,他的闹钟就是责任、担当和爱心。他也不点灯,从床边摸出一盒火柴,就着星光来到门前,又放了一封长炮竹,三叩九拜的,口中念了一些话。

后来长大了,我才知道那些话的内容,无非是一些祝福、祈愿和保佑的字,真诚地又简单地排版在了一起。

父亲一生没进过一天学校,但他初一黎明念出的那些祝福祈愿词,比我以后任何一篇文章都更加闪亮,如远天里的星星,熠熠生辉。

父亲是一位天生的乐天派诗人,他的诗歌是耕牛和庄稼。

这次放鞭炮我基本不参加,因为那时的我早已在睡梦中游戏去了。但敞亮的新年里,我是断不会放弃任何一次放鞭炮的机会的。

每次接客人,我都能精准地蹲在门口,从父亲或哥哥手中抢过火柴,点燃引子。有时用一根长长的竹杆挑着,炮竹便像小弹珠一样四射,射到身上也不知道疼。

更多的时候,我们会从一掛炮竹上拆下小半掛来,装在口袋里留着一个一个慢慢放。我们会来到水边,一起点燃引子往水里丢,看谁炸出的水泡多;有时我们把炮竹插在软泥里或牛屎上,点燃就跑,跑不快的,定会被炸飞的稀泥和牛屎来个天女散花,罩个严实,弄得满身污迹斑斑,回家讨骂。可那时,我们从稀泥和牛屎中找到了无穷快乐。

现在想想,如果自己的小孩弄成这个狼狈样,肯定会大发雷霆。到底是快乐变了,还是人变了?还是时代变了?

当有一年,我带着女儿去乡下过年,想找回儿时的快乐时,竟发现找不到一块牛屎了,也找不到一头耕牛了。

鞭炮则是做得越来越风趣了,飞上天能开出朵朵的花,能像流星一样照亮夜空,但女儿的尖叫声始终没有盖过当年的我。

拜年,应该是我味蕾上最愉悦的事了。因为只有那时,才能走最长又最幸福的路,也只有那几天,我们才能张大嘴巴,往肚子里装一切你想要的食物。当然,那时的我们也只会想吃香脆甘甜的雪糕和冒着热气的一口能咬出油的大肥肉。

初二开始,我们兄弟姐妹就开始跟舅舅舅妈拜年。从家里到舅舅家有十五公里,那时没有车,凭两只脚走。

但这段路是最快乐的路,因为路的尽头有大堆的甜点果酥等着我们,有堆得高高的,热气腾腾的鸡鸭鱼肉欢迎我们,有表哥表姐们真诚的眼光期待我们,更有舅舅舅妈温柔的话语抚摸我们。

而在这盛大的欢迎仪式中,天空总会飘来鹅毛般大雪。

那时的我自然没有能力吟出“撒盐空中差可拟”的句子,更不会描出“未若柳絮因风起”的意境,但谚语“瑞雪兆丰年”是必定能脱口而出的,迎风捉雪的风趣也是高涨而亢奋的。

我们昂着头,张开嘴,像场地上守场员稳稳地接住垒球一样,精准地把雪花吸入口中,然后像吃棉花糖一般咂巴着嘴,快乐便如甘泉般融入唇间,滑入喉中。

而当一阵狂风吹来,把刚要入口的那朵巨大的雪花刮走,高高地抛在空中,就如垒球运动员打出的一记漂亮的全垒打,让人惊叹不已。

到了舅舅家,我们受到贵宾般接待。“舅疼外甥”是我今生词汇里最温暖的四个字,也是我一生不敢忘记的情怀。

但遗憾的是,在我读大学那年,舅舅过早地离开了我们,我却因在外求学,路途遥远,竟没送舅舅一程。这让我终生感觉如芒在背,如刺在喉,不敢释怀。

还有太多太多有关过年的故事可以从笔端汩汩流出,它们或在杀年猪的刀尖下喧嚣着男人们的嘈杂和母亲背过脸去的不舍,或在面架子前把麦粉变魔术般挂成细细的春雨,或在石臼前踩高跷般把糯米碾成粉,蒸出砖一样的糍粑,或是把大小的红纸对联贴满门庭和鸡窝猪舍……它们是欢乐的歌,陈旧的酒,在岁月的深处芬芳四溢,向我们不停招手,似相逢,又似作别。

现在的新年虽然有丰富的食物,没有冰冷的泥水裹足,没有刺骨的寒风飘雪,不需“偷窃”的精心策划,没有饿腹的日夜担忧,但分享快乐的时光渐渐淡薄了,期盼的兴奋越来越少了,“偷窃”得手时的喜悦也无影无踪了。

面对大人小孩人人端着一个手机,时不时发出的怪诞笑声,我实在不敢认为手机比那堆火更明亮、更温暖、更有趣。而面对明目张胆地丢弃和浪费,我也实在想不出理由,认为这些行为更伟大、更圣洁、更高尚。

当我发觉没有办法来让人们回到过去,捉回那醇厚的年味、无边的快乐时,于是,我慎重地写下这些文字,在新年就要来临的时候,为身边的你添一道家乡的菜。